Du erfährst hier kompakt, wie aus winzigen Lebewesen ein zentraler fossiler Rohstoff für die Industrie wurde. Plankton und Algen sanken in Urmeeren und Seen auf den Grund und wurden unter Sauerstoffmangel mit feinen Sedimenten bedeckt.

Über Jahrmillionen erhöhten Druck und Temperatur in der Erde die Umwandlung zu komplexen Kohlenwasserstoffen. Das Ergebnis ist ein Vielstoffgemisch, das als Grundlage für Treibstoffe, Chemie und Energieversorgung dient.

In diesem Artikel zeigst du die Schlüsselbedingungen, Lagerstätten und warum Eigenschaften des Rohöls stark variieren. So verstehst du, wie mikroskopische Anfänge zur Förderung und Nutzung in der Moderne führten.

Warum Erdöl für dich relevant ist: Bedeutung des fossilen Rohstoffs für Alltag und Industrie

Erdöl prägt deinen Alltag, weil es sowohl Energie liefert als auch Ausgangsstoff für viele Produkte ist.

Als Energieträger sorgt es für Mobilität (Benzin, Diesel, Kerosin), Wärme (Heizöl) und beiträgt zur Stromerzeugung. Für private Haushalte und die Industrie war das wirtschaftlich prägend.

Rohöl ist ein komplexes Gemisch. Es besteht zu rund 90% aus Kohlenstoff und etwa 10% Wasserstoff. Daneben gibt es kleine Anteile an Schwefel, Stickstoff und Sauerstoff.

Die physikalischen Eigenschaften hängen von den einzelnen Bestandteile ab. Vor allem die Kohlenwasserstoffen bestimmen Viskosität, Farbe und Verarbeitbarkeit.

Wofür du Erdölprodukte nutzt

- Mobilität und Wärme: Treibstoffe und Heizöl für dein Auto und Zuhause.

- Alltagsprodukte: als Basis für Kunststoffe, Lacke, Reinigungsmittel und Kosmetik.

- Industrieanwendungen: Textilfasern (z. B. Nylon), Medikamente und Farben.

Ein praktisches Beispiel: Aus einem Rohölfraktion lassen sich Waschmittel und Plastikgranulate herstellen.

Du siehst, wie unterschiedliche Qualitäten in der Industrie verschieden verarbeitet werden. Die Förderung und Verarbeitungskette beeinflusst Versorgungssicherheit und Preise.

Entstehung von Erdöl: die Grundlagen im Überblick

Winzige Organismen, die im Meer leben, legen den Grundstein für spätere fossile Rohstoffe. Abgestorbene Plankton und Algen sinken zum Meeresgrund und sammeln sich als organische Schicht.

Ausgangsmaterial: Plankton, Algen und andere Kleinstlebewesen

Diese lebewesen liefern das organische Material, das später zu Kohlenwasserstoffen führt. Am meeresgrund bleibt vieles unverändert, weil Zersetzung langsam verläuft.

Rolle von Wasser, Sedimenten und Sauerstoffmangel

In ruhigen Becken mit wenig wasser und geringem Sauerstoff mischt sich feiner Sand und Ton mit dem organischen Teppich. So entsteht Faulschlamm, das unverfestigte Muttergestein.

„Ohne sauerstoffarme Bedingungen würde die organische Substanz vollständig zersetzt.“

- Sand und Ton bilden dichte Schichten am grund.

- Unter Druck und über viel zeit entstehen Vorstufen zu kohlenwasserstoffen.

- Später können diese Anreicherungen zu einer lagerstätte werden oder als erdgas auftreten.

| Komponente | Funktion | Ergebnis |

|---|---|---|

| Plankton / Algen | Organische Quelle | Grundstoff für Kohlenwasserstoffe |

| Sedimenten (Sand, Ton) | Schutz & Abdichtung | Bildung von Faulschlamm |

| Sauerstoffarme Becken | Erhaltung organischer Masse | Beginn der Umwandlung in Rohstoffe |

Du siehst: Die erde mit ihren Becken hat die natürlichen Bedingungen geschaffen, die vor Millionen Jahren zur Entstehung von erdöl führten.

Vom Biomasse-Teppich zum Faulschlamm: Bedingungen, Druck und Zeit

Aus lockerem Biomasse-Teppich entsteht in stillen Becken durch Ablagerung langsam dichteres, organischreiches Material. Dieses erste Stadium legt die Basis dafür, wie späteres muttergestein aussieht.

Sand und Ton in den Sedimenten

Feine sedimenten wie sand und ton mischen sich mit organischem Material. So bildet sich ein weicher faulschlamm, der zunächst unverfestigt bleibt.

Mit weiterer Überlagerung werden die schichten dichter. Durch Verdichtung geht Wasser verloren und das Material wird tragfähiger.

Geologische Zeiträume: Tausende bis Millionen Jahre

Während zeit und Überdeckung zunehmen, steigen druck und temperaturen im Absinkprozess. Das Gestein versinkt tiefer in die erdkruste und beginnt chemisch umzuwandeln.

„Ohne ein undurchlässiges Deckgestein kann Öl bis zur Erdoberfläche aufsteigen und dort als zähe Masse zurückbleiben.“

| Prozess | Was passiert | Folge |

|---|---|---|

| Ablagerung | Organisches Material + Sedimenten | Bildung von Faulschlamm |

| Verdichtung | Steigender Druck und geringe Porosität | Verfestigung zum Muttergestein |

| Langfristige Umwandlung | Erhöhte Temperaturen in der Erdkruste | Entstehung von Kohlenwasserstoffen (in je nach Zeit und Bedingungen) |

- Ohne Barrieren kann ein Teil bis zur erdoberfläche migrieren und Teerkuhlen bilden.

- Kleine Unterschiede in material und sauerstoff beeinflussen später die Qualität des erdöl.

Kerogene und das „Ölfenster“: Temperaturen, Druck und chemische Umwandlung

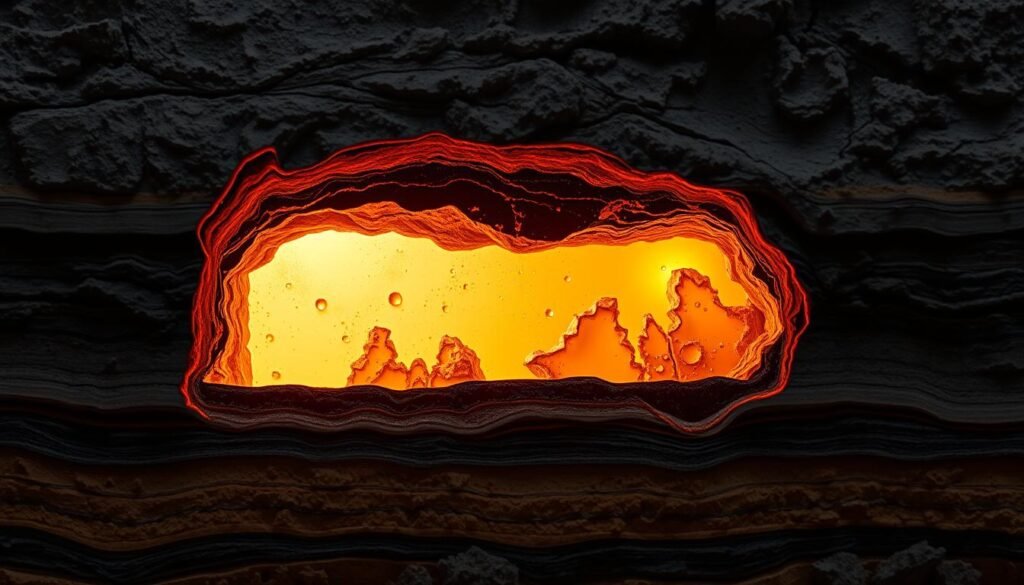

Zwischen rund 2.000 und 4.000 Metern Tiefe beginnen unter hohem Druck wichtige chemische Prozesse. Du findest dort das sogenannte Ölfenster, in dem Kerogene zu flüssigen Stoffen werden.

Temperaturbereiche in der Erdkruste

Kerogene entstehen ab etwa 70 °C. Die ideale Zone liegt bei 70–150 °C. In diesem Bereich spalten sich große Moleküle und bilden flüssige Kohlenwasserstoffen.

Von großen Molekülen zu Kohlenwasserstoffen

Unter Wärme brechen komplexe organische Verbindungen auf. Das führt zu vielen kleineren, meist flüssigen Molekülen. So entsteht zähes erdöl, das später migrieren kann.

Erdöl und Erdgas: verwandte Prozesse

Erdgas bildet sich ähnlich, benötigt aber oft höhere temperaturen. Zu viel Hitze führt zum weiteren Cracking und damit zur Bildung von mehr erdgas.

- Das umgebende gestein und das muttergestein wirken als natürlicher Reaktor.

- Die richtigen bedingungen über Millionen Jahre bestimmen Qualität und Menge.

Migration und Lagerstätten: wie Erdöl in Speichergesteine gelangt

Leichter als wasser, bahnt sich Öl seinen Weg durch poröse gesteinsschichten nach oben. Es wandert aus dem Muttergestein entlang permeabler Pfade in Porenräume von Sandstein oder Karbonaten.

Aufstieg durch permeable Schichten

Öl steigt, weil seine Dichte geringer ist. Dort, wo Poren verbunden sind, fließt es bevorzugt. Die Entfernung zum meeresgrund und die Permeabilität der Wege bestimmen, wie viel und wie schnell es ankommt.

Deckgestein und Erdölfallen

Undurchlässige Lagen wie ton oder Salz bilden Abschlüsse. Ihre Geometrie schafft Erdölfallen, in denen sich die Flüssigkeit zu einer lagerstätte sammelt. Hier entscheidet die Schichtarchitektur über Größe und Qualität.

Kein Deckgestein? Teerkuhlen und Asphaltseen

Fehlt eine Barriere, kann Öl bis zur erdoberfläche wandern. Leichtere Bestandteile verdunsten, übrig bleiben zähe Asphaltmassen. Solche seen zeigen, wie offen manche Schichten zur oberfläche führen.

„Die Geometrie der Schichten bestimmt, ob Öl sammelt, weiter aufsteigt oder entweicht.“

- Öl folgt porösen Pfaden, Wasserbewegungen und Kapillardruck steuern die Verteilung.

- Die Kombination aus Permeabilität und Deckgestein macht Exploration erst möglich.

Lagerstättentypen verstehen: wann sich Förderung wirtschaftlich lohnt

Ob die Ansammlung von Kohlenwasserstoffen eine förderbare Lagerstätte wird, entscheidet weniger die Menge allein als die Eigenschaften des Speichergesteins.

Eine erdöllagerstätte gilt nur als solche, wenn Volumen, Durchlässigkeit des gestein und technische Förderbarkeit zusammenpassen.

Typen unterscheiden sich: strukturelle Fallen sind durch Faltungen oder Verwerfungen geprägt. Stratigraphische Lagerstätten entstehen durch Schichtwechsel. Oft sind Kombinationen wichtig.

- Wirtschaftliche Kriterien: ausreichende Masse, Porosität und Permeabilität.

- Bedingungen wie Viskosität, Druckregime oder Wasserzutritt beeinflussen die förderung.

- Reserven sind abschätzbar und förderbar; Ressourcen sind potenziell vorhanden, aber unsicher.

„Technik kann Reserven heben – sie erhöht aber auch Kosten und Risiken.“

Deshalb prüfen Betreiber Kosten, Umweltauflagen und Fördertechnik (Sekundär-/Tertiärmethoden) bevor eine Erschließung startet. Mehr Details zu Lagerstätten findest du unter Lagerstätte.

Erdölförderung in der Praxis: von der Suche bis zum Bohrturm

Exploration beginnt mit Daten: Karten, seismischen Messungen und dem Blick erfahrener Geologen.

Teams aus Geologie, Physik und weiteren Disziplinen arbeiten zusammen. Sie werten Wellenbilder aus, führen Bohrtests durch und integrieren Messdaten. So identifizierst du potenzielle lagerstätte sicher.

So spürst du Lagerstätten auf: Geologie, Physik und Expertenteams

Expertenteams nutzen Seismik, Gravimetrie und Bohrlochdaten. Tests prüfen Druck, Porosität und Fluidzusammensetzung. Erst dann beginnt die konkrete Förderplanung.

Onshore vs. Offshore: Bohrturm an Land und Bohrinsel im Meer

Onshore-Bohrtürme stehen an Land und sind leichter zugänglich. Offshore-Plattformen im Meer erfordern spezielle Technik und Sicherheitskonzepte.

„Die Nähe zur Erdoberfläche allein entscheidet nicht über die wirtschaftliche Förderung.“

| Phase | Wesentliche Tätigkeit | Typisches Ergebnis |

|---|---|---|

| Prospektion | Seismik, Kartierung | potenzielle Lagerstätte |

| Erkundungsbohrung | Bohrung & Tests | Reservenschätzung |

| Entwicklung | Bohrprogramm, Infrastruktur | Produktionstart |

Seit Mitte des 19. Jahren wird aktiv gebohrt. Moderne erdölförderung kombiniert historische Erfahrungen mit heutigen Messmethoden.

Mehr zu rechtlichen und ökologischen Aspekten findest du bei Aufsuchung und Gewinnung.

Vom Rohöl zum Produkt: Raffinerie und fraktionierte Destillation

In der Raffinerie beginnt die Verwandlung des Rohstoffs in nutzbare Produkte mit einfachen, aber entscheidenden Reinigungsstufen.

Vorbehandlung: Entsalzen, Entwässern und Reinigen

Zunächst wird das eingehende rohöl mechanisch und chemisch gereinigt. Entsalzen und Entwässern schützen Anlagen vor Korrosion.

Filter und Abscheider entfernen Sedimente und feine Partikel. So sinken Störungen in der Kolonne.

Die Kolonne: Trennung nach Siedebereichen und Veredelung

In der Destillationskolonne verdampft das vorbehandelte Rohöl. Auf verschiedenen Ebenen kondensieren Stoffe je nach Siedebereich.

Leichte Fraktionen steigen oben ab, schwere sammeln sich unten. Diese Fraktionen werden weiter veredelt.

„Die Kolonne ist das Herzstück: sie trennt kohlenwasserstoffen in nutzbare Bestandteile.“

- Beispiel: Benzin, Diesel und Heizöl entstehen aus unterschiedlichen Fraktionen.

- Gase ähnlich dem erdgas werden oben abgezogen und genutzt.

- Cracken, Reforming und Entschwefelung verbessern die Motorqualität.

- Vorprodukte liefern Rohstoffe für kunststoffe und Schmierstoffe.

| Stufe | Funktion | Produktbeispiele |

|---|---|---|

| Vorbehandlung | Entsalzen, Entwässern, Filtration | Schutz der Anlage |

| Fraktionierung | Temperaturgetrennte Kondensation | Benzin, Diesel, Kerosin, Heizöl |

| Veredelung | Cracken, Reforming, Entschwefelung | Höhere Oktanzahl, niedriger Schwefel |

Vorkommen, Reserven und Reichweite: Deutschland und die Welt im Blick

Küstennah bilden sich besonders häufig ergiebige Lager, weil Sedimente und organisches Material hier konzentriert zusammentreffen.

Typische Räume sind die Nordsee und der Golf von Mexiko. In solchen Becken sorgen flache Wasserlinien, hohe Sedimentzufuhr und eingeschränkter Austausch für die Ansammlung von organischer Masse.

Nordsee, Golf von Mexiko und küstennahe Becken

Beispiel: In diesen Regionen lagern große Mengen, weil Ablagerung über Millionen Jahre die Poren füllte. Hier entstehen oft zusammenhängende erdöllagerstätte in Sandsteinen oder Karbonaten.

Deutschland im Kontext

In Deutschland werden jährlich rund zwei Millionen Tonnen gefördert. Die bekannten reserven reichen statistisch etwa 10–15 Jahre. Technische Fortschritte können diese Zahl verändern.

Globale Schwergewichte

- Saudi-Arabien, Russland und die USA zählen zu den größten Produzenten.

- Kanada und Venezuela haben sehr große Vorkommen; Venezuela führt große Schweröl-Reserven an.

- Markt, Infrastruktur und Qualität des Rohstoffs bestimmen Exportchancen und Raffineriebedarf.

„Vorkommen sitzen in porösen Gesteinen, nicht in Hohlräumen oder Seen an der Erdoberfläche.“

Du siehst: regionale Geologie, politische Faktoren und Technik formen, wie lange die reserven reichen und wie die förderung regional wirkt.

Fazit

Die Entstehung von Erdöl ist ein langsamer Prozess, der Sauerstoffmangel, Sedimentüberlagerung, steigenden Druck und passende Temperaturen über viele Jahre braucht.

Aus Faulschlamm im Muttergestein entstehen unter der Erdkruste Kohlenwasserstoffe. Diese migrieren in poröse Gesteine und sammeln sich unter Deckschichten – fehlen diese, gelangen Stoffe zur Erdoberfläche.

Du siehst auch die Nähe zu Erdgas: Temperaturunterschiede bestimmen, ob flüssige oder gasförmige Produkte entstehen.

Für Deutschland gilt: Rund zwei Millionen Tonnen Förderung pro Jahr bei Reserven, die momentan 10–15 Jahre reichen. Diese Zahlen ändern sich mit Technik und Neufunden.

Merke: Entstehung hängt von Druck, Temperaturen, Wasserverhältnissen und Zeit ab. Das bildet die Basis für Bewertung, Nutzung und die langfristige Einordnung gegenüber Alternativen wie Kohle.