Du erhältst hier einen klaren Einstieg in den Aufbau unseres Planeten. Stell dir die Struktur wie einen Pfirsich vor: dünne Kruste, zähflüssiges „Fruchtfleisch“ und ein heißer Kern.

Dieser Vergleich hilft dir, Größen zu begreifen: eine Kruste von wenigen Dutzend Kilometern steht einem Mantel gegenüber, der fast 3.000 Kilometer misst.

Du erfährst, warum diese Bereiche wichtig sind für Vulkanismus, Gebirgsbildung und das Klima auf der Oberfläche.

Wichtig: Wir lesen das Innere nicht durch Bohren, sondern durch Erdbebenwellen. Ihre Geschwindigkeit zeigt die Grenzen zwischen Schale, Mantel und Kern.

Am Ende dieses Abschnitts hast du ein Gefühl für Maßstab und Funktion: wie Wasser die Oberfläche prägt und wie jeder Teil zur Dynamik beiträgt.

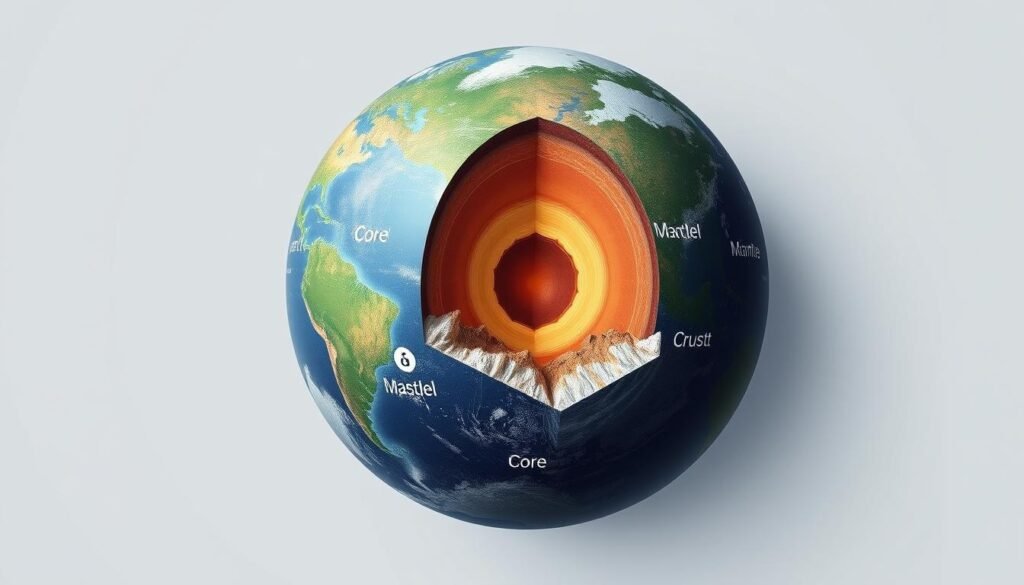

Dein Anfänger-Überblick: Aufbau der Erde und warum die Schichten für Klima und Wetter wichtig sind

Zuerst ordnest du die Hauptzonen: von der festen Hülle bis zum heißen Zentrum.

Kurz gefasst: Unser Planet besteht aus drei großen Teilen. Die Kruste ist dünn (kontinental 30–80 kilometer, ozeanisch 5–8). Darunter liegt der Erdmantel, der bis knapp 2.900 km reicht; sein oberer Bereich ist teils zähflüssig. Im Zentrum sitzt der Erdkern: ein äußerer, flüssiger und ein innerer, fester Bereich.

Seismische Messungen zeigen, dass Wellen schneller laufen, wenn dichte und Härte zunehmen. So entzifferst du das Erdinneren ohne Bohren.

- Kruste, Mantel und Kern unterscheiden sich in Zusammensetzung, Temperatur und Dichte.

- Ein beispiel: Vulkanismus pumpt Aerosole und CO2 in die Luft und beeinflusst so kurzfristig Wetter und langfristig Klima.

- Zeitskala: Wetter in Stunden, Klima über Jahrzehnte, Plattentektonik über Millionen Jahre.

Merke: Mit diesen Grundsätzen ordnest du jeden Teil richtig ein und verstehst, wie Prozesse im Inneren das Klimasystem beeinflussen.

Die schichten um die erde im Detail: Erdkruste, Erdmantel und Erdkern im Querschnitt

Jetzt schauen wir genau hin: Wie unterscheiden sich Kruste, Mantel und Kern in Aufbau und Zusammensetzung?

Erdkruste: kontinentale vs. ozeanische Kruste

Die kontinentale erdkruste erreicht etwa 30–70, maximal 80 kilometer und besteht überwiegend aus leichterem granitischem gestein.

Ozeanische kruste ist nur 5–8 kilometer mächtig, dichter und basaltisch. An der Mohorovičić-Diskontinuität ändert sich die Wellengeschwindigkeit stark.

Erdmantel: oberer Mantel, Übergangszone, unterer Mantel

Der obere erdmantel reicht bis ca. 410 kilometer. Dort liegt die teilweise zähflüssige Asthenosphäre, die Plattenbewegung erlaubt.

Zwischen 410 und 1.000 kilometer folgt die Übergangszone. Der untere mantel reicht bis etwa 2.900 kilometer und ist überwiegend fest.

Erdkern: äußerer und innerer Kern

Der äußere kern reicht circa von 2.900/3.000 bis 5.100–5.200 kilometer und ist flüssig bei Temperaturen von rund 3.000–5.000+ °C.

Der innere Kern endet bei ~6.371 kilometer. Dort hält extremer Druck metallisches Material aus eisen und nickel fest, trotz noch höherer temperatur.

So weißt du, was im Erdinneren passiert: Erdbebenwellen, Diskontinuitäten und Plattentektonik

Seismische Signale geben dir einen direkten Blick in das Innere, ohne einen Meter zu bohren. Kurz: Messungen zeigen, wie Wellen sich ändern, wenn sie auf verschiedene Materialien treffen. Das offenbart Tiefe, Dichte und Aggregatzustand von Gestein.

Erdbebenwellen lesen

Seismographen weltweit erfassen P‑ und S‑Wellen. Aus Ankunftszeiten und Geschwindigkeiten schließen Forscher auf Tiefe und Material. Einige Wellen durchlaufen keine Flüssigkeiten; so erkennt man einen flüssigen äußeren Kern.

Moho & andere Diskontinuitäten

Die Mohorovičić‑Diskontinuität trennt Kruste und Mantel. Oberhalb liegt die starre Lithosphäre (~100 kilometer), darunter die zähfließende Asthenosphäre. An Dichtegrenzen werden Wellen gebrochen oder reflektiert.

Konvektion als Motor

Wärme fließt vom heißen Kern in den Mantel. Zähes Gestein bewegt sich in Konvektionszellen nur Zentimeter pro Jahr. Diese langsamen Strömungen treiben Plattenbewegung an.

Plattentektonik im Alltag

Beispiel: Island zeigt Spreizung am Mittelatlantik‑Rücken. Im Mittelmeer drückt die Afrikanische Platte gegen die Eurasische. Ergebnis: Vulkane, Erdbeben und Gebirgsbildung.

- Seismographen geben dir einen „Röntgenblick“.

- Wellen zeigen Tiefe, Dichte und Zustand von Gestein.

- Konvektion verbindet Kern, Mantel und Kruste.

Fazit

Zum Schluss fassen wir kurz die wichtigsten Zahlen und Konzepte zusammen.

Kurze Bilanz: Der aufbau erde gliedert sich in Kruste, Mantel und Kern. Die erdkruste ist sehr dünn: kontinental ~30–70 km, ozeanisch ~5–8 km. Der Mantel reicht bis ~2.900 km, der Kern bis knapp 6.371 km.

Seismische Diskontinuitäten wie Moho zeigen Grenzen. Plattentektonik formt die erdoberfläche und erzeugt Vulkane sowie Gebirge. Rund 70 % Wasser bedecken planetare Oberfläche und beeinflussen Prozesse über lange Zeit.

Wenn du Zahlen, Begriffe und den Pfirsich‑Vergleich im Kopf behältst, hast du einen kompakten Leitfaden für schulische und weiterführende Fragestellungen. Mehr Details findest du im Artikel zum Aufbau der Erde.